昭和30年代頃から現代の 塗装用具/道具など一部紹介   |

|

| 千葉県我孫子市(東葛地区)  街のペンキ屋 若月 塗装店  |

工事中、洗濯物が↑ベランダ等に干せない場合、 お庭等にスペースが有りご要望があれば 画像の物干し台を仮設置致します。 |

↓ (階段養生カバー:オレンジ色部分)↓  ↑工事中に階段等の角を傷付けないよう保護 (階段養生カバー:オレンジ色部分) |

↓ (階段養生カバー:オレンジ色部分)↓  ↑タイル壁面の角も養生し保護 (階段養生カバー:オレンジ色部分) |

↑ 各種、水性塗料用の大きな平刷毛、~最近ではローラー工法が 主となり出番が無くなって来ている状態です。 *水性刷毛には化学繊維などが使用されています。 |

↑ 各種、水性塗料用の小さな筋交い刷毛、ローラー工法と 合わせて隅など細かな場所を塗るのに使用します。 |

↑ 各種、油性塗料用の大きな刷毛、~最近ではローラー工法が 主となり出番が無くなって来ている状態です。 中央の古い刷毛は通称、まとも刷毛(または、ムラ切り刷毛)と 云ってドアー等の美装仕上げ用に使用した刷毛で 野丁場(ビルなど)での使用は一般的でしたが、 大手の野丁場や町場と各所、経験して来た小生ですが、 町場でまとも刷毛の使用は見かけた事がありませんので ドアー塗装など多いい建物=ビルに 使用されていた刷毛です。 *各、刷毛の主な素材は、馬/羊/豚/猪/鹿などの毛を使用、 組み合わせたりして作られています。 最近ではドアー塗装には短毛ローラーが主に使われています。 |

↑ 各種、油性塗料用の小さな刷毛、ローラー工法と 合わせて隅など細かな場所を塗るのに使用します |

↑ 各種、油性塗料用の小さな刷毛、ローラー工法と 合わせて隅など細かな場所を塗るのに使用します |

↑ 各種、油性塗料用の小さな刷毛、ローラー工法と 合わせて隅など細かな場所を塗るのに使用します |

↑ 細い(狭い)箇所用、目地刷毛、他 |

↑ ニス刷毛 |

↑ 塗装技能試験に使用できる水性3号刷毛、 通常の刷毛とは毛先の形状が違う (角など細かい箇所を塗る刷毛) |

↑ ラスタ刷毛=掃除用の刷毛、 サイズ等、用途に合わせ多種あります |

| ↑ 各種ケレン用、(水・紙・布・ペーパー) *昔、ペーパー代わりに乾燥させた鮫の皮を 代用していた時期もありました |

↑ 石油缶の取っ手に使用 |

↑ 各種、パテ処理やボンド処理等に使用ヘラ 昭和30年代頃 木ベラ材は、厚さ=5mmx幅=25cmx長さ=30cm位で 無節の檜(柾目板)を問屋から購入し、 腰(しなり)を良くする為、トロ(油)付け置きして 匕首に似た刃物=剣先が角に成っているタン刃(丹刃)と云う 刃物を皆さん持ち木ベラを作ったり ヘラ先を調整していました。 まだ今のように完成した木ベラ・金ベラ・プラスチックヘラなど無く 木ベラの先端部を整えるカッターナイフも無い時代でした。 |

昭和30年代当時、 木ベラ作りの出来ない塗装職人は 一人前とは認めてもらえなく無く 塗装技術(腕)にも不安のある職人と思われる 時代でもありました。 もちろんタン刃は刃先が20~30cm位ある刃物であり 警察署への届出(鑑札)は皆さん受けていました。  ↑ 左で説明の木べラ作成用の刃物=匕首と似ているが 刃の裏面は平らで刃先や刃全体の角度も違う。 *現在、木ベラ使用は少なくカッターナイフで代用しています。 自前の丹刃は数十年前に処分し現物がありませんので タン刃(丹刃) 画=下手な自作イラストでご勘弁下さい。 |

↑ 室内壁面の下地パテ処理用、金ベラ *右の大きい金ベラは私の使いやすいサイズに合わせた自作品、 他職人の使用した道具にはどうしても使用グセが出ますので 昭和40年代頃、腕の良い職人さん達は 自分用に刃金板を買い自作していました。 提示してある手作り金べら 5号サイズより もっと大きなサイズは、 販売していなく、作業に合わせ皆さん手作りし使用していました。 このような大きなヘラを駆使するにはそれなりの技術も心要です。 |

↑ 各種、ケレン(掃除)用具、 *昔ナコ(粉)むきに使用した金ベラ(中央の黄色い柄) 現代の塗装職人でナコむきを経験した事のある塗装職人さんは 皆無に近いと思いますが、 黄色柄の金ベラはもう50年は経ている懐かしい用具です。 昭和30年代頃、 水性塗料も今のように溶解され石油缶に入って いるようなものでは有りませんでした。 専用の粉末を水で練りニカワやフノリ(ノリの代用)で 塗料に固める役目をさせていたが、 3~4回塗り替えする度にナコ(粉)むきをしなければ 塗り替えが出来なく、さわると塗料粉が 洋服等に付いてしまう水性塗料しか当時はなかった。 |

↑ 車の養生に使用 左=RV用、 右=乗用車用 |

↑ 各種、養生用 テープ(紙・布)や養生マスカー 下段は屋根や床等に使用するノンスリップマスカー等。 昭和30年代頃、 布テープやビニール製品などは無く、吹き付け等の養生には ラッカテープや古新聞紙やハトロン紙などを使用していました。 *外部の吹き付け等、ガン屋さんと云う専門職もありました。 *ラッカテープは古くからあり病院等でも傷口等に貼る ガーゼを押さえる為のテープとしても使用されていました。 もちろん現代販売されているカラフルなテープ等は ありませんでした。 |

↑ 各種塗料容器=以前は、スチール缶で汚れが酷くなると 焼いて再使用していたが、現在では公害発生に成る為、 使い捨て容器(下げ缶)が使われている。 |

昭和30年代の↓下げ缶=(下げツボ)は 空の3ℓ~4ℓ缶を利用し手作りで、 持ち手はウエス(布)で紐を作り汚れが酷くなる度に焼き、 数度焼くと缶に小さな穴が開いてしまい その穴にウエスを四割セラックニス(赤ラック)で貼り付け 火であぶり硬化させ再利用し 下げ缶として使用していました。  昔のペンキ職人は下げ缶の紐を綯えないと勤まらなかったが 今は心要も無く、紐を綯えるペンキ職人も減っています。 *当時、まだ結束番線も無く丸太足場で荒縄の使用でした。 |

↑各種、ローラー柄や塗料を均一に含ませる為の網 |

↑ 各種、ローラー筒、多種多様 |

↑ 壁面等、模様付けローラー |

↑ 塗装工業会の色見本帳 *マンセル記号は世界で共通 ↑塗料によりそれぞれに専用色見本があります。 数が多すぎて掲載仕切れませんので あくまでこのような色見本も有ると云う事です。 |

↑ 壁面等の模様、吹き付けガン 左より *スタッコガン(外壁など玉吹き模様付け) *乱子ガン(梨地や乱れた糸状に吹き付け) *ゾラコートガン(多彩色模様に吹き付け) |

↑ 外壁面等の模様付け(玉吹き) タイルガン ノズルを換える事により玉模様の大きさを変える事ができる *コンプレッサーに接続して使用する吹き付けガンです。 |

↑ 壁面等の模様、吹き付け用、リシンガン ノズルを換える事により粒子の細かい~粗いの調整が出き 砂骨塗料を吹き付けるガンです。 ↑低圧吹き付け塗装機 *低圧吹き付けの為、無風状態であれば殆んど 無駄な塗料の飛散はありません。 |

↑ 各種、吹き付けに使用のガン 左より= ・ペイントガン ・電動ガン ・エアレスガン ・丸吹きガン ・ラッカーガン *中央のエアレスガンには塗料容器(カップはありません) 塗料はエアレス機から圧送されホースを通りエアレスガンより吐出噴霧します。        ↑ ラッカーガン、ペイントガン等は このようなパターンで吹き付けが可能で、コンプレッサーより エアー(空気)を利用し塗料とエアーをカップより同時に吐出します。 |

| ↑ ササラ&蓑ホーキ=灰汁(アク)洗い等に使用 右側の蓑ホーキそのままでは掃除ホーキにしか使えませんが 灰汁(アク)洗い用にはホーキを縦に2分割し 水糸で強く2段に結束し腰を強くさせ 穂先を昔はタン刃(丹刃)で整えていましたが、 現代では、カッターナイフを利用しています。 *左側の蓑ホーキは灰汁(アク)洗い用に使用できる状態です。 以前、灰汁(アク)洗いには苛性ソーダや 苛性ソーダの戻し(やけ止め)には蓚酸が、 染み抜きには蓚酸や燐酸など。 また梅干なども染み抜きに利用できましたが、 *今は多種類の木部用漂白剤などが使われています。 |

↑ 塗料のこし網 (スイノウとジョーゴ)=塗料に入ったゴミ等 不要物の除去に使用 *寒冷紗、茶漉し、また使い古した女性のストッキングは メッシュの細かさが丁度良く、塗料のこし網として使用する ペンキ職人さんは数多くあり代用されていました。 |

| コロニアル屋根で割れている箇所の張替え時に ↑ 割れたコロニアルを取り外す専用工具です。 (スレーターズリッパー) |

|

昭和30年~40年頃 ↑ 通称名=タタキ板 (室内天井などに凹凸模様を付ける道具) 「スチップル仕上げ」に使用していました。 *現代では砂骨ローラーで簡単に同じような模様付けが可能です。 |

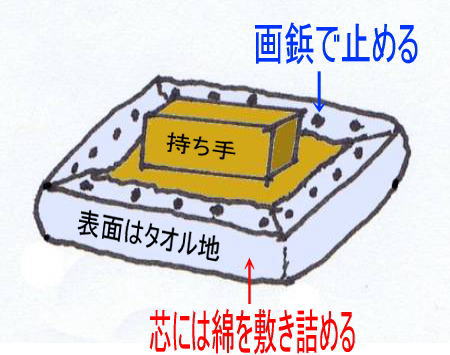

昭和30年~40年頃 壁面(室内)の模様付け用具には丸い棒状のゴムを束ねた タコ足や木ベラ・タワシ・ヘチマ・古新聞紙など利用した。 ↓  タコ足 画=↑下手な自作イラストでご勘弁下さい。 ヘチマやヘラ木を利用した模様見本  ↑ 通称名=タンポ このタンポはクリアラッカー塗装の最終仕上げで刷毛目や塗り肌を 胴擦り=ドウズリして滑らかにする道具です。 *今の職人さんは胴擦りと云う言葉と仕事を知らないかも? ← 左のタタキ板と同じく模様を付ける事も出来ます。 |

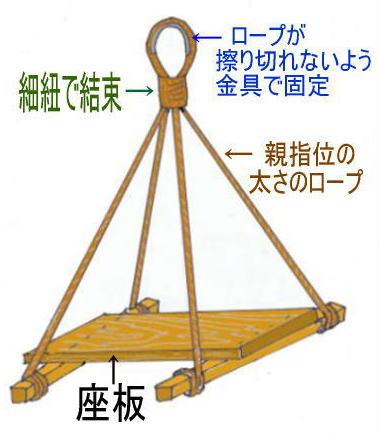

| 昭和30年~40年頃 外装で高所作業に使用する道具です。 ビル等、屋上にはカンカンと云う丸い鉄の輪が各所に 取り付けてありその輪に運動会:綱引きで使用するような 太いロープを縛り屋上から手摺を超え外壁伝いに下がり 外壁やサッシ(昔のビルの窓は全て鉄製)等の塗装に使用。 通称名=ブランコ及び「前座居/ぜんざい」とも云う ↓  ↑ この座板に座り太いロープを緩めながら屋上から下がる。 *昭和30年代頃の建物(ビル)は高くても8階位まででした。 この作業には危険を伴うので日当=手当/賃金が良く 自ら進んで作業する職人さんもいました。 現代では小さな建物(ビル)の作業には、 ワイヤー電動式で携帯/持ち運び出来るようにもなり、 高層ビルには大きな「ゴンドラ」が屋上に 添えつけられています。 |

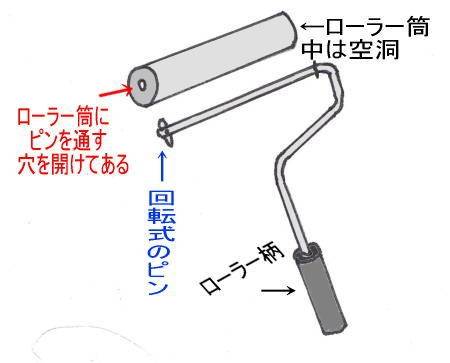

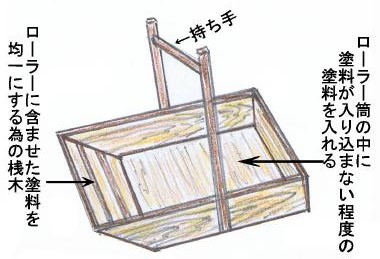

↑ 昭和30年代頃のローラー柄は 先端に回転式のピンがついて、そのピンを真っ直ぐにし ローラー筒の両サイドに穴があり通したピンで止める形式で ピンの部分から塗料が筒の中に入り込み 今のローラーと同じようには使えませんでした。 ローラー筒が塗料に沈ま無い程度の深さの船(塗料容器)を 木材にて手造りし塗料が漏らないようにして使用。 ↓塗料を入れるローラー用の舟  |

昭和30年~40年頃 ↑ 木製脚立 ↑ 昭和30年代頃は、まだ現代のような鉄(スチール)や アルミ製の脚立は普及されてなく 手作りの木製脚立を主に使用していました。 昔のビル室内は、床から天井までの高さがあり、 3尺・6尺・9尺・12尺と大きな脚立まで手作りでした。 写真の3尺木製脚立は絵で描くより作った方が早いので 数十年振りに見本として作成してみました。 なつかしいな~ 骨董品かも? (^。^) (^ム^) |

「脚立」 昭和30年頃(木製)~現代(スチールやアルミ製)  ↑ 左より~木製・ スチール製・ アルミ製の脚立と 安全面でもすごく進歩しています。 現在でも、野丁場での使用脚立はスチール(鉄)製で 上の写真脚立とは違い天場板があり町場で使用するような 軽いものでは無く安全性を重視した ごつく重いスチール(鉄)製の脚立(架台)です。 *梯子は木製や竹製で手作りや販売品など、その後、 折りたたみ繋ぎ式で全長6m位の重たい鉄製梯子も出き、 現代では殆んどアルミ製で軽くて丈夫な2連・3連梯子と多様 *足場板(歩み板)は重く安価な松材や軽いが高価な杉や檜材、 その後、合板~スチール板~アルミ板製の足場板と進歩。 |

*掲載画像(用具・道具)には、現在では使用されていない一昔前(表の黄色い背景内)の用具も含んでいます。 *用具の通称名は野丁場や町場の職人さん達により多少、呼び名の違う事もあります。 *このページ内のイラスト画=自作の下手なイラストで また、細部までは画け無くご勘弁下さい。 |

|