我が子が小学生のころ参加した科学遊びの会で、その回は、「空気」がテーマだったと思うのですが、講師の先生がマヨネーズの容器で肺について説明してくださいました。

マヨネーズ容器の口には、ストローのついたゴム栓(?)がしてあって、容器の中のストローの先に風船のゴムの端切れがつけてあって、容器を押すと「ブー」と音がしました。

「これは面白い!」と、うちに帰って早速作ってみました。

風船がなかったのでリード(音の鳴る部分)は広告紙で、ゴム栓みたいなものはないのでキャップにキリとはさみで穴をあけてストローを差込みました。

こうして子ども達に一番人気の楽器ができあがりました。

ただ、最近(’11年現在)のマヨネーズの容器は薄いものが増えて、押したら最後、もとに戻らない容器が増えました。

この形の容器で、我が家の「ゴミ」の中で一番扱いやすいのは、オタフクのお好みソースのものです。なかなか空にならないのが難点です(笑)

作り方 「リサイクル楽器を楽しもう 3」 バルーンリードのマヨブタの作り方はこちら 最新の作り方は、こちら

試聴 マヨブタ3本鳴らしています。

マヨネーズの容器はなかなか空にならない上に、洗うのが面倒です。

そこで、牛乳パックやペットボトルでマヨブタを作るようになりました。リサイクル楽器展示室Ⅰで紹介したブタペットもその工夫の過程で生まれたものです。

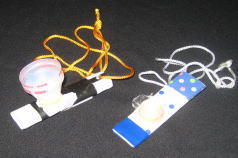

写真は左から、からしのチューブ、牛乳パックをじゃばらに折ったもの、牛乳パックの側面を少しつぶして押しやすくしたもの、サントリーの伊衛門のボトル、ペプシコーラのボトルです。

中に仕込まれているリードの形や素材も様々です。

楽器作り講座では、牛乳パックのものを作ることが多いです。ちなみに、真ん中のかわいいブタはイラストレーターのはんだみちこさんに描いてもらったものです。

作り方 マヨブタを参考に。いろんな空き容器で作ってみてください。 ペットボトルを使ったものはこちら

真ん中のぶうちゃんの最新の作り方は→こちら

小さな子向けのミニコンサートで「かくれているのは、だあれ?」というプログラムをよく演ります。その中で猫の鳴き声が欲しかったので工夫したものです。

リード(音の鳴る部分)はリサイクル楽器展示室Ⅰのストローチャルメラのリードの作り方と同じです。

こもったような音にしたかったので口の部分にミュートのように乳酸菌飲料の容器をつけてあります。

試聴 子猫の鳴き声に聞こえるでしょうか?

【音楽のまち・かわさき、全国手づくり楽器アイデアコンテスト’07 大賞受賞作品】

上記ニャーオンで使ったストローのリードは、ストローの長さを変えることで、音の高さが変えられます。

そこで、音の高さの違うものを並べて音階を作りました。容器を押す力の強さで音の高さが多少違いますが、それも手作りならではの味わいです!?

1本1音なので、一人で演奏するのは大変ですが、ハンドベルのように、何人かで音を分けて演奏すると楽しいと思います。

作り方 楽器の構造はマヨブタと同じ。容器はペプシコーラの500mlのペットボトル。リードはリサイクル楽器展示室Ⅰのストローチャルメラと同じ。

試聴

パックを押すとぴよぴよ鳴きます。ニャーオン同様、「かくれているのは、だあれ?」をやるときの必須アイテムです。

フエガムや、ピーと鳴りながら飛んでいく風船の口についている笛と同じような笛を、発泡スチロールと牛乳パックを利用して作り、蛇腹に折った牛乳パックの上部に取り付けました。

写真右のようにひよこを貼り付けると楽しい。音楽に合わせてピヨピヨ歩かせて遊べます。

試聴 作り方は、こちら

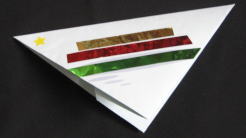

カズーという楽器は、テレビなどで知識としては知っていたのですが、『よく鳴る紙楽器』(繁下和雄 著 クレヨンハウス)で、手軽に手作りできることがわかり、活動当初から、まねをして牛乳パックで作っていました。

繁下先生のは歌口をカッターで開けるようになっていましたが、牛乳パックの折り目を使ってはさみで歌口を作るところが私の工夫で、写真上部の円筒形のものがそうです。

しかし、牛乳パックを丸めるのは、丸い棒がないと難しいし、小さいこどもは上手にできません。

そこで、パックを三角柱の形に折ってみました。三角でも、音の響きは、たいして変わりがないようなので、以後この形で作っています。

カズーは声をブーブー紙(ここではポリエチレンの袋を利用)に響かせて音を出します。歌える曲ならなんでも演奏できるので大活躍の手作り楽器です。

作り方 こちら 初期の丸いものは「リサイクル楽器を楽しもう 4」 に載っています。

楽器店で潜水艦型のガズーを買って、響く部分が筒の側面にあったのを見て、紙パックの注ぎ口の部分にブーブー紙をはって作りました。

写真左はお酒のパック、注ぎ口の部分に乳酸菌飲料の容器の上部を取り付けてあります。

右のはカルピスの紙パックで作ったものです。

初期はパックを丸めて筒にしていましたが、空気が通ればよいので、最近は平べったく、折っています。

作り方 「リサイクル楽器を楽しもう 4」

試聴

上記のカズーの進化形です。

写真右は、1辺7cmほどの四角形に切り取った牛乳パックで作りました。

四角い牛乳パックの中ほどに幅広の両面テープをはって、真ん中で折り曲げて両面テープの上からはさみで穴を切り取り、その上にポリエチレンの袋の切れ端をはります。

それを三つ折にしてテープでとめてふき口にビニールテープを巻いたらできあがりです。

写真左のは、黄色のクリアファイルで作ってあります。

三角カズーは手に持たないと演奏できませんが、こっちは口にくわえたまま演奏できます。

ペットボトルで作れる楽器を、との要望に応えて作ったものです。

ペットボトルの上部3分の1くらいのところをカットして、飲み口の部分にブーブー紙(写真のものは薄いレジ袋)をはって、トイレットペーパーの芯をとりつけました。

芯の方を口にかぶせて歌います。

作り方は、こちらでみてね! 紙コップで作るものは、こちら

試聴

昔から、よく本に載っていたタイプのカズーを、封筒の窓のセロファンとラップの芯で作りました。

作り方と音の試聴は、こちら

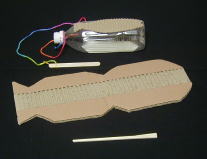

写真のものは、リサイクルにこだわって、段ボールの表面の紙をはがして、なみなみの部分を出していますが、工作用の片段ボール紙を使えば、小さい子どもにも簡単に作れるます。

ダンボール紙を貼り付ける土台は、ペットボトルや牛乳パックなど、身近な空き容器でOK。

こする棒はアイスの棒や割り箸でよいのですが、子どもに棒をたてにしてこすらせることは難しいし、小さな子どもに棒を持たせるのは危ないし、ペットボトルだと穴あけパンチで穴をあけ、ひもでつなぐのが簡単なので、最近は、ギターのピックのようにペットボトルの破片(2×3cmくらい)でこするものを作ることが多いです。

作り方 片段ボール紙を両面テープで好きな容器に貼るだけ。 試聴

焼鳥の串を使ったヤキトリンバ(はじく楽器下の方にあります)を作る過程でできた楽器です。

写真の串がささった部分はダンボール紙です。ダンボールの畝の穴に串が刺してあり、並んだ串を、串でこすります。

試聴

作り方 写真のものは魚の形にしてみましたが、ダンボールに刺すだけなので、いろんな形で作ってみてください。

ヤクルト型容器の口を、曲がるストローの蛇腹の部分でこすって鳴らします。

カエルをつけない基本形の部分は、あっという間にできます。

大きな音が出ないので、室内で遊んでも、さほどうるさくないのでは、と思っています。

ぶらさがっているカエルにも一工夫あり!

作り方と音の試聴は、こちら

ペットボトルのキャップのギザギザを利用したギロです。

ギザギザのついた方を動かして音を出すのは、上記のゲロゲロ・ギロと同じです。

作り方と音の試聴は、こちら

みかんの入っていた網をまぶせれば、いろんな容器がギロに早変わりします。

作り方と音の試聴は、こちら(いろんな容器にかぶせて音を聴き比べています。)

友人に、組み立て式の携帯用(?)のクィーカを見せてもらって、太鼓の形でなくても共鳴する面があればいいのがわかって、発泡スチロールのトレイでクィーカを作りました。

てっぽう串を使うと、片方だけ、ガムテープやビニールテープで串の根元を固定すればよいので簡単です。

簡単に作れますが、壊れやすいです。壊れたら簡単なので、また作ってください。

演奏の仕方は、ご存知と思いますが、水で湿らせた端切れで串をこすります。

作り方 トレイに鉄砲串を刺して、串が抜けないように、ガムテープかビニールテープを串の根元に巻くだけ。

試聴

ジャムなどのびんのキャップをペコペコ鳴らして遊んだことのある方は多いのではないかと思います。えっ?大人はそんなことしないって?

やったことのない方は、一度やってみて!

両手でキャップを持って、写真の、アンパンマンのような顔の、赤いほっぺの部分を押すと音がよく鳴ります。

写真右の二つは2枚をビニールテープでひっつけてあり、上下を指ではさんで押します。

写真上のものは、カップめんの容器を拡声器としてとりつけました。

私のおすすめの演奏の仕方は、なんの細工もしてないキャップを口元にもってきて、口に共鳴させて鳴らすやり方です。口の大きさを変えることで音の高さが変えられて、口琴のような楽しみ方ができます。

作り方 キャップを洗うだけ! 試聴

紙はいろいろな音が楽しめます。大勢で鳴らすとさらに面白いです。

写真の『楽器』は、7.4㎝×21㎝つまりA4の用紙の1/4の大きさの紙です。写真下のように、半分に折って使います。

子供達にどこを持って鳴らすか説明しやすいように、真ん中に赤い印、その両脇に青い印がつけてあります。

真ん中の赤い印のところを持って、鳥がはばたく音を出そう、とか、たたんで青い印のところを持って木葉が風にゆれる音を出そう、とか、膝の上に置いて、手でなぜる、指でつつく、手のひらでたたく、など、音を出す時、紙が落ちないように片方の手で青い印のところを持っておいてね、と言うとわかりやすいからです。

指の間にはさんで吹いて鳴らしたり、両手でごしごし鳴らしたり、最後はくしゃくしゃにして小さく丸めてもらって紙袋や牛乳パックに回収して、その袋やパックをマラカス代わりに振ってみんなで一曲歌えば、結構楽しく遊べます。

小さい子向けのおはなし会のネタで作ったものです。口が王冠カスタネットになっています。

足はペットボトルのキャップで、舞台(テーブル)の上でタップを踏めます!

テーマ曲「パックでホイ!」で登場した後、「あんたがたどこさ」を踊ります。

おはなし会で受けたので、以後、小さい子向けのコンサートでは、よく登場します。

アルミのボトル缶のボディには音の種(コーン)が入っていて、マラカスになっています。竹串の両腕にはキャップのげんこつが付いているので左右に振るとにぎやかな音が出ます。プラスティック容器の足は舞台(テーブル)の上で楽しい足音が出せます。

ボディに後ろから突き刺した割り箸を持って、あやつります。

上のパック兄弟同様、テーマ曲「がらくた応援団」で登場し、「3・3・7拍子」でみんなを応援します。

2011年夏に東京渋谷のこどもの城で、スロバキアの倍音の笛、コンツォーカ(長さ70~80㎝くらい)とフヤラ(1m以上)に出会いました。

その、倍音の美しさに魅了され、同様のものを作ってみようと長い筒を家の中で探したところ、ホースが目につきました。まっすぐな筒でないと鳴らないのかなあ、と思いつつ、蛇腹のホースを振り回すと鳴ることを思い出して、家にあった、その、半端な長さのホースで作ってみたところ、なんとか音が鳴りました。

そして、なんと、ホースを丸めて持っても鳴ったのです。「笛はまっすぐな管で作るもの」という私の思い込みは、みごとに覆されました。

改良を重ね、写真のものは唄口の部分は塩ビ管で作り、全長125㎝あります。ストローの部分まで入れると130㎝。

堅いホースの方が音が鳴りやすいみたいで、写真のホースはダイソーで100円で買ったものです。

フヤラをまねて、指孔を3つ開けてあります。

作り方 唄口の部分はリサイクル楽器展示室Ⅰのパックリコーダーと同じです。

試聴

「スプーンに糸を付けてぶら下げ、糸の端を耳元に持ってくると、鐘の音のように聞こえる」ということは、糸電話とともに、いろいろな本によく紹介されています。

そこで、あるとき、カップにスプーンを直接差し込んだらいいことに気が付き、発泡スチロールのカップめんの容器にさして鳴らしてみたところ、よく響きました。

これは面白い!というわけで、家中のスプーンやナイフを鳴らし、ド~ラの音を探して、発泡スチロールのトレイにさして作ったのが写真の楽器です。

作り方 スプーンやナイフをトレイにさすだけ。スプーンの柄で叩いて音を出します。

試聴 ブログ関連記事はこちら

この楽器は、上のヨウショクタベールのところに書いたとおり、実はかなり前から遊んでいたものです。

ブログの方に、クリスマス用に書いたので、こちらにも、展示することにしました。

写真のものは、スプーンの頭の方がカップの中になっていますが、もっと大きなカップを机の上にふせて置いて、スプーンの柄を中に差し込んで、頭の方を叩く方法もあります。

作り方は、こちら

効果音でよく使われている、「カァ~」という音の出る楽器、「ビブラスラップ」のような楽器を作ろうと思い、できた楽器です。

小さな木の箱の中には、ポップコーンで使うコーンが入っています。

トングの曲がった部分を片手でしっかり支え、白いビニールテープを巻いた部分を叩くとトングが振動して、箱の中のコーンが箱にぶつかり、振動が止まるまで音が出ます。

作り方と音の試聴はこちら

「ビブラスラップ」を調べる過程で、ロバや馬の下あごの骨からできた「キハーダ」という楽器を知りました。あごの骨についたままの歯が振動して「カァ~」という音が出るということで、竹のトングにネジをゆる~く取り付けてみました。

まずまずのできで、気に入っています!

作り方と音の試聴はこちら

ストローシロホン <2014年>

身近な材料で作る手作り楽器です!リサイクルの部分はありません。

ストローを鍵盤にするアイデアは、ずっと前からあったのですが、上手く固定する方法がみつかりませんでした。

モールで簡単に固定できることを発見したのは、今年の春。

音は小さいですが、ストローの長さで音の高さが決まるので、定規とはさみが使えたら、低学年の子でも作れると思います。

作り方と音の試聴は、こちら

家族で和歌山に行ったときに、海岸で拾った石です。

香川のサヌカイトの存在は知っていたのですが、その音は聴いたことがなかったので、きれいな音のする石を持って帰ってもいいのかしら?天然記念物か何かだったらどうしよう?と思いながら、誘惑に負けて拾ってきました。

後に、テレビでサヌカイトの音を聴いて、この石の音とは全然違うのがわかり、ひと安心。

買い物袋いっぱい持って帰った石を厳選して、なんとか1オクターブ分の音を探し出しました。

試聴 関連ブログ記事はこちら

紙でっぽうを、大きな封筒を利用して作りました。封筒を使うのは、私のオリジナル!です。

広告紙などを折って作る紙でっぽうは、広がる袋の部分が2つありますが、この紙でっぽうは1つです。

折るのも、鳴らしてもとの形にもどすのも、伝承の紙でっぽうより、簡単だと思います。

それに、紙が厚い分、丈夫です。

作り方は、こちら