nori's home page > TIC-4 No.1

真空管ヘッドホンアンプ TIC-4 web マニュアル

真空管5687が使えるYAHAの基板、TIC-4の組み立て方を解説します。

部品調達や組み立ての前にこのページの最後まで読んでください。

TIC-4は 秋葉原のアンディクス・オーディオさんとamazon にて税込7,800円で販売しています。

にて税込7,800円で販売しています。

アンディクス・オーディオさんの店頭に試聴機を用意しましたので、お気軽にご試聴下さい。

試聴の際には必ずスタッフにお声をおかけ下さい。

また、普段お使いの再生機とヘッドホンを持参されることをお勧めします。

TIC-4の試聴機はキットの部品とは異なり、入力がRCAジャック、出力がステレオ標準ジャックの仕様になっていますので必要に応じて変換ケーブルなどをご用意下さい。

アンディクス・オーディオさんは日曜日が定休日ですのでご注意下さい。

最新の情報はtwitterでつぶやいています。

お知らせはblog @try_lab technologyをご確認下さい。

(2012-10-28 編集)

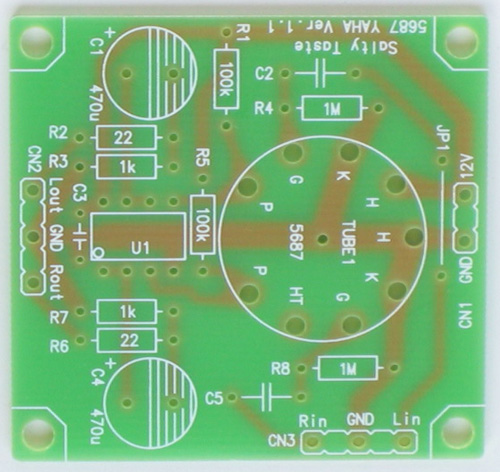

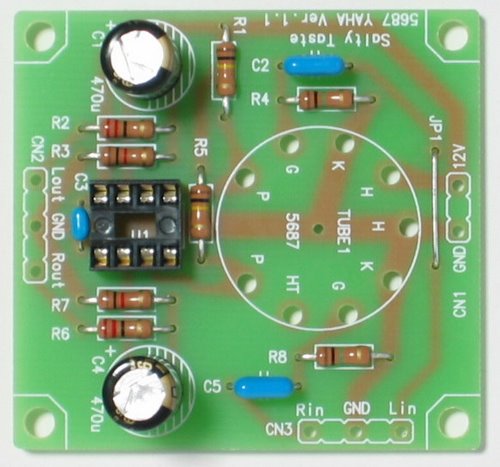

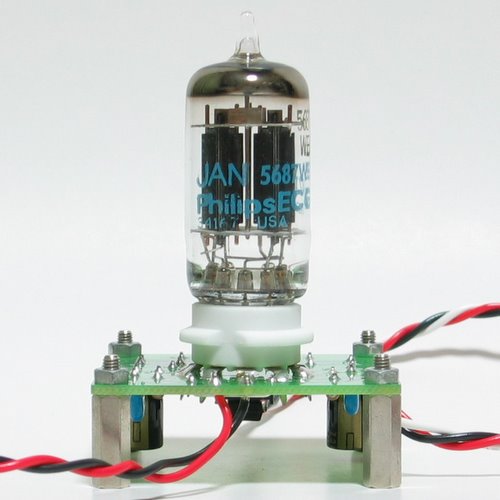

お友達の"塩で揉むさん"がTIC-1を改造して作られた5687仕様のYAHAの評判がとっても良かったので、彼のプロデュースの下に基板化しました。

5687はカソード電流が多く、YAHAのグリッドリークバイアス方式との相性が良いようです。

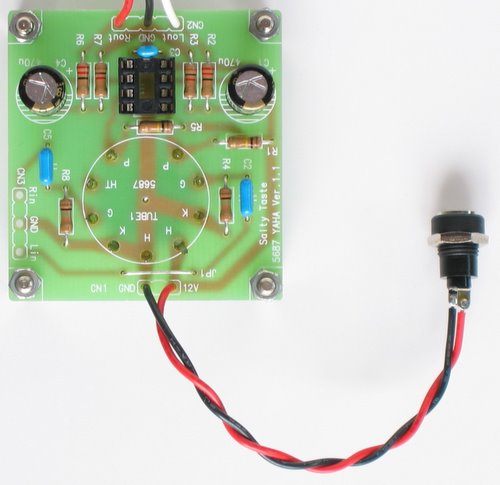

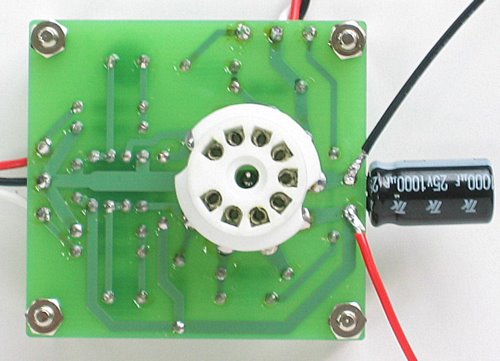

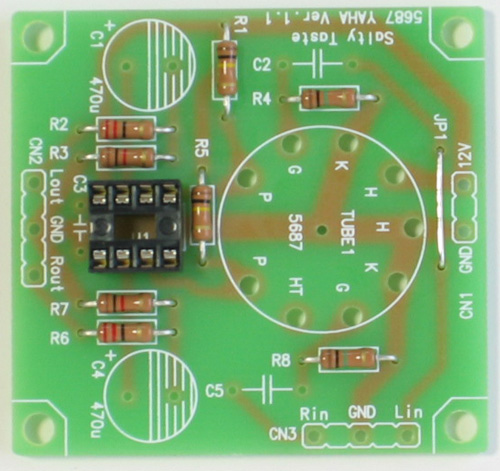

Fig.1 TIC-4の基板

本家のYAHAアンプよりも部品点数が少ないですし、電子工作の初心者の方でも組み立てやすいように

配慮しながら基板設計したつもりです。

真空管もオペアンプも初めての方に是非チャレンジして頂きたいです。

部品リスト

組立の前に部品が全て揃っていることを確認して下さい。

これまでは、基板、真空管、ソケットのみの「基板セット」も販売していましたが、

YAHAの回路は使用する部品によっては本来の性能を発揮できないこともあるので、

主要部品をセットにした販売形態に移行しました。

Table 1 キット内容物

| 部品 |

番号 |

規格 |

仕様 |

個数 |

備考 |

| 抵抗 |

R1, R5 |

1/6W以上 カーボン抵抗 |

100kΩ |

2本 |

赤・黒・黄・金 |

| R2, R6 |

22Ω |

2本 |

赤・赤・黒・金 |

| R3, R7 |

1kΩ |

2本 |

茶・黒・赤・金 |

| R4, R8 |

1MΩ |

2本 |

茶・黒・緑・金 |

| LED用抵抗 |

1/4W カーボン抵抗 |

470Ω |

1本 |

黄・紫・茶・金 |

| コンデンサ |

C1, C4 |

電解コンデンサ |

16V 470uF |

2個 |

黒・金帯 |

| C2, C5 |

フイルムコンデンサ |

50V 0.1uF |

2個 |

104 大きい方 |

| C3 |

積層セラミックコンデンサ |

50V 0.1uF |

1個 |

104 水色 小さい方 |

| IC |

U1 |

デュアル オペアンプ |

NJM4556ADD |

1個 |

|

| ICソケット DIP8P |

平ピン |

1個 |

|

| LED |

|

緑 Φ3 |

|

1個 |

|

| ジャンパ |

JP1 |

ジャンパワイヤー |

|

1本 |

抵抗の脚を再利用 |

| 真空管 |

TUBE1 |

双三極管 |

5687 |

1個 |

|

| 真空管ソケット MT9P |

基板取付用 |

1個 |

|

| スズめっき線 |

|

1本 |

抵抗の脚を再利用 |

| DCジャック |

|

内径2.1mm、外径5.5mm |

|

1個 |

|

| ボリューム |

|

2連 |

50kΩ A |

1個 |

|

| ボリューム ノブ |

|

|

|

1個 |

|

| ジャック |

|

ステレオミニジャック |

絶縁 |

1個 |

音声入力 |

| |

導通 |

1個 |

ヘッドホン出力 |

| トグルスイッチ |

|

ON-OFF |

|

1個 |

電源スイッチ |

| バインドねじ |

|

M3×4 |

|

4本 |

基板取付用 |

| スペーサー |

|

金属 オス・メス |

M3×5 |

4本 |

|

| ナット |

|

M3 |

|

4個 |

基板取付用 |

| 電線 |

|

AWG26〜24 |

白 |

1本 |

|

| |

赤 |

1本 |

|

| |

黒 |

1本 |

|

| 基板 |

|

|

|

1枚 |

|

部品は仕入れの事情により予告なく変更になることがあります。

Table 2 キット内容物以外で必要なもの

| 部品番号 |

品名 |

数量 |

価格 |

販売店など |

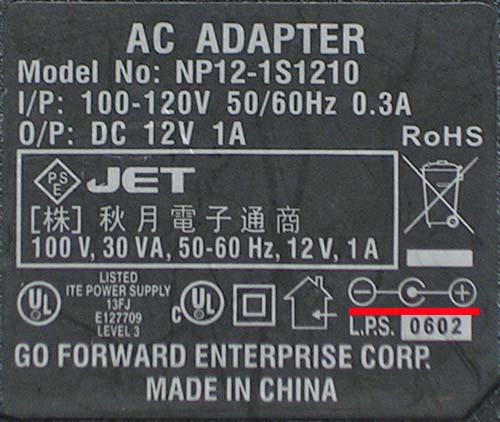

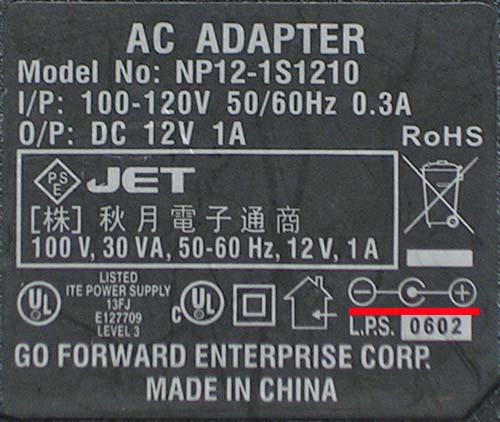

| ACアダプタ |

GF NP12-1S1210 12V 1A |

1個 |

\600 |

秋月電子 |

| |

タカチ YM-100 |

1個 |

\520 |

千石電商 |

Amazonで販売するキットにはACアダプタも付属する予定です。

(2012-06-29 編集)

部品選定における注意事項

○ACアダプタについて

入力範囲が広い(100〜240Vなど)ワールドワイド仕様のACアダプタは内蔵されているインバータの影響でノイズが聞こえることがあります。

必ず入力範囲が狭い(100〜120Vなど)日本国内仕様のACアダプタで出力は12V、1A以上のものを選択して下さい。

価格と性能を考慮して秋月電子で販売しているスイッチングACアダプタ12V 1A(入力100V〜120V)NP12-1S1210 参考価格 \600 の使用を推奨します。

○オペアンプについて

アンプ回路の出力段がオペアンプのボルテージフォロアなので、

おおよそ出力 (W)≒オペアンプの出力電流 (mA)×電源電圧 (V)となります。

通常のオペアンプだと出力電流が25mA程度で出力が数百mWになりヘッドホンアンプとしては非力です。

このため、能率の悪いヘッドホンを使用すると大音量で出力電流が不足して音が割れることがあります。

音割れが気になる場合はNJM4556ADD, NJM 4580DD, NJM 4580DDなど高出力電流タイプのオペアンプを使用して下さい。

(2011-10-14 編集)

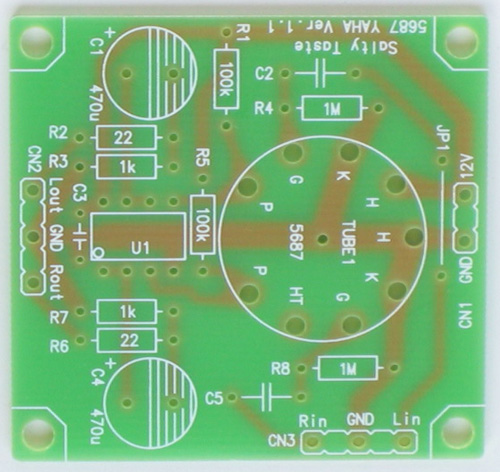

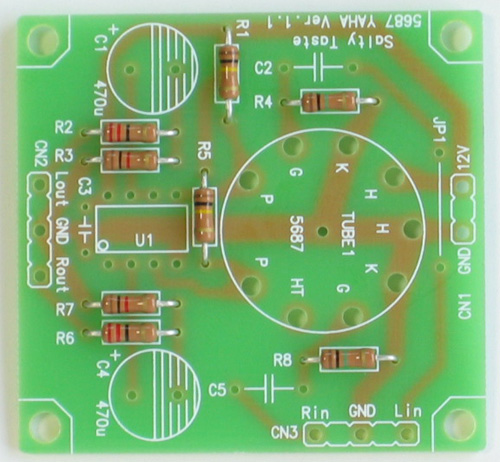

抵抗の半田付け

基板上の半田付けは背の低い部品から順番にします。

一番最初に抵抗を半田付けします。ごく一般的な1/4Wカーボン抵抗を使用しました。

R2, 6は音声信号が通過するので音質に影響します。豪華にオーディオ用の抵抗を使ってみると面白いと思います。

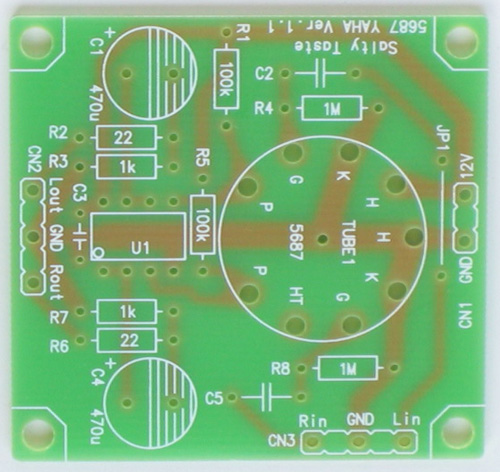

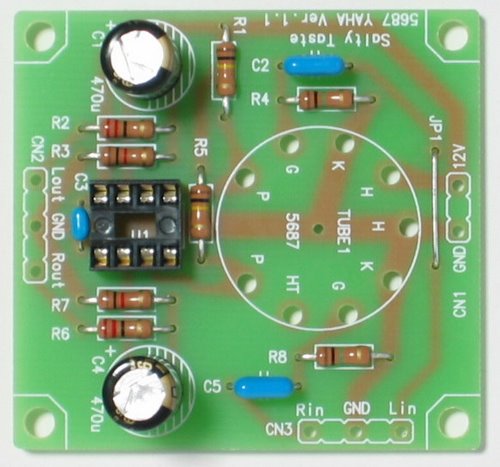

Fig.2 抵抗を半田付けしたところ

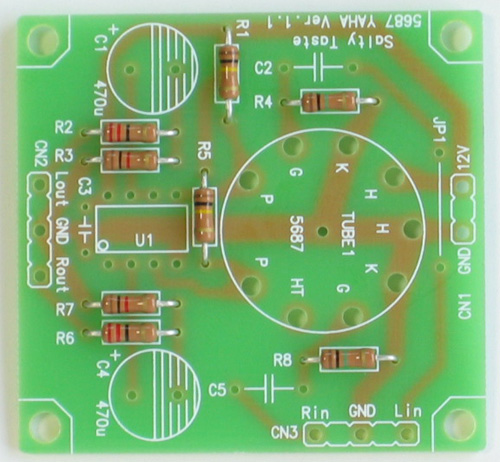

ジャンパ、ICソケットの半田付け

U1はシルク印刷の丸印とICソケットの凹みの方向を合わせて半田付けしてください。

オペアンプを取り付けるときには、オペアンプの丸印とICソケットの凹みの方向を合わせてください。

Fig.3 ICソケットを半田付けしたところ

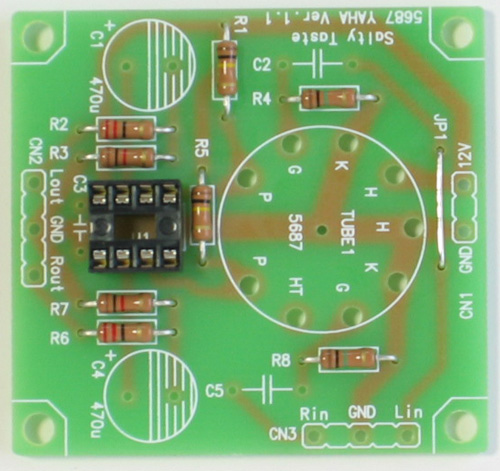

コンデンサの半田付け

C3は電源電圧を安定させるコンデンサなので、標準的なものを選びました。

C1, 2, 4, 5は音声信号が通過するので音質に影響します。オーディオ用のコンデンサを使ってみると面白いと思います。

Fig.4 コンデンサを半田付けしたところ

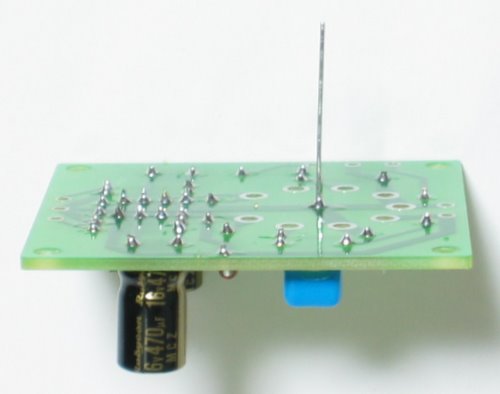

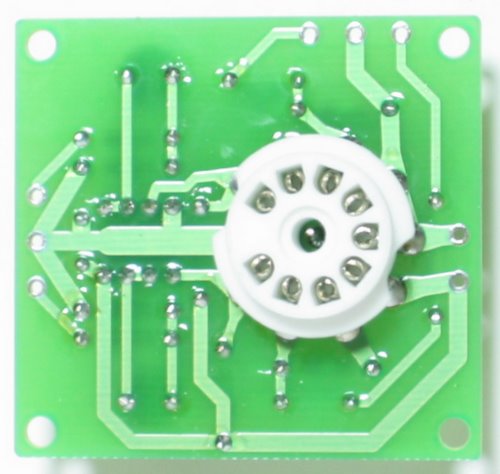

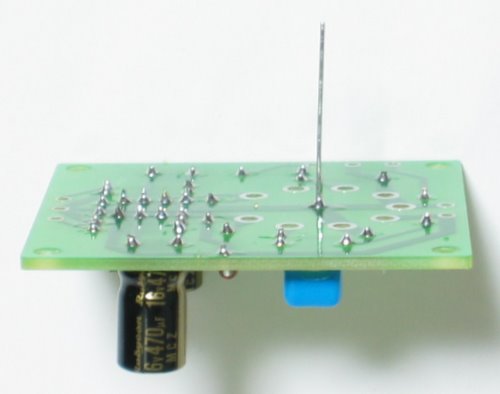

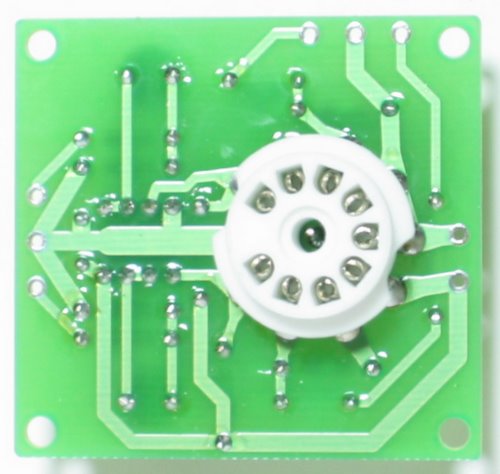

センターピン、真空管ソケットの半田付け

真空管ソケットは基板の半田面(裏側)に半田付けします。

真空管ソケットの真ん中に、スズめっき線を立てて高周波ノイズ対策をしています。

Fig.5 センターピンの半田付け

真空管ソケットの脚にはたくさん半田を盛って、しっかりと固定します。

Fig.6 真空管ソケットの半田付け

(2010-10-04 編集)

ACアダプタ、DCジャック

ACアダプタは12V、1A以上の安定化されたものを用意して下さい。

電源電圧が不安定だとノイズの原因になります。

ACアダプタのコネクタ形状は内径2.1mm、外径5.5mmが一般的ですが、統一されているわけではないので、

購入前に必ず確認してください。

Fig.6のACアダプタの場合、赤線のところを見るとコネクタの中心がプラスで外側がマイナスだと分かります。

このようなコネクタをセンタープラスと呼びます。

Fig.7 ACアダプタ

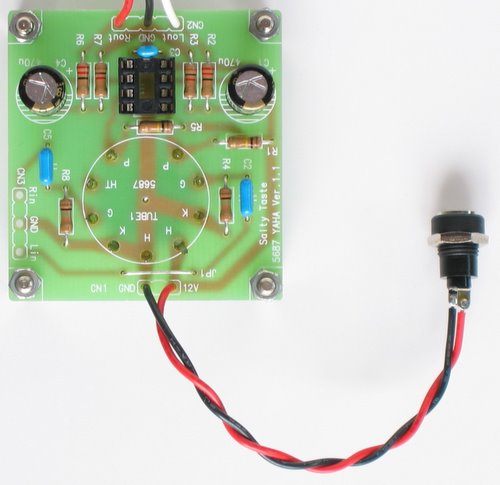

Fig7はDCジャックと基板の配線です。

ACアダプタのコネクタがセンタープラスの場合は、赤い電線はDCジャックの中心(プラス)、黒い電線は外側(マイナス)に接続します。

ここでは、DCジャックと基板を直結していますが、

通常は赤い電線の途中にトグルスイッチを入れて電源スイッチにしてください。

Fig.8 DCジャックと基板の配線

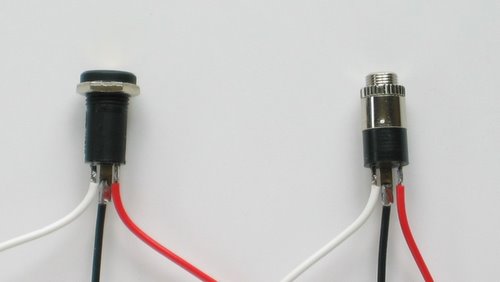

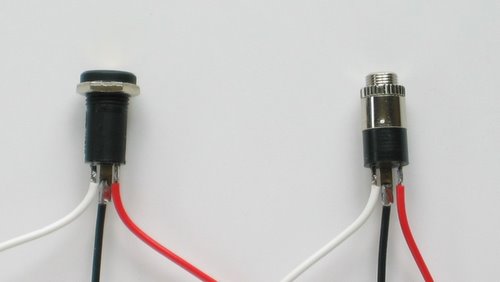

ステレオミニジャックの配線

ステレオミニジャックの配線は端子側から見て、

左側が左チャンネル(白い電線)、下がGND(黒い電線)、右が右チャンネル(赤い電線)です。

左側の雌ねじ部がプラスチックのステレオミニジャックは絶縁されています。

今回は、音声入力部に使用します。

注意:実際には、ケースに収めた後に電線をハンダ付けしてください。

右側の雄ねじ部が金属のステレオミニジャックは金属部分がGND端子と導通しています。

今回は、音声出力部に使用します。

この金属製ステレオミニジャックによって、基板上のGNDとケースが電気的に接続されます。

ケースはできるだけアルミなどの金属製のものを使用してください。ノイズ対策になります。

Fig.9 ステレオミニジャックの配線

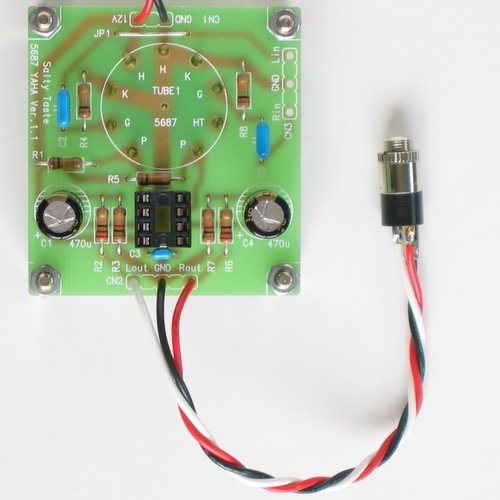

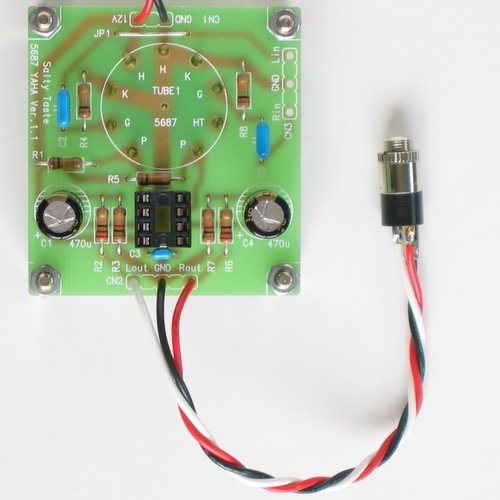

金属のステレオミニジャックの配線は基板の音声出力部 CN2 に接続します。

電線の色は次のとおりです。白:Lout、黒:GND、赤:Rout

電線をねじるのはノイズ対策です。

Fig.10 金属のステレオミニジャックと基板の接続

プラスチックのステレオミニジャックの配線は、後ほどボリュームに接続します。

音声入力にRCAコネクタを使用してもかまいません。

また音声出力に標準ステレオジャックを使用してもかまいません。

ボリュームの配線

ボリューム本体の一部をやすりで削り、Fig.11のようにスズめっき線を半田付けします。

スズめっき線は、ボリュームの左側の2つの端子に半田付けします。

こうすると、ボリュームの本体とGNDが電気的に接続され、ノイズが軽減されます。

Fig.11 ボリュームのアース

ボリュームの配線は、左からGND、音声出力(基板のCN3と接続)、音声入力となります。

電線の色は次のとおりです。黒:GND、赤:Rin、白:Lin

Fig.12 ボリュームと基板の配線

ボリュームの音声入力にはプラスチック製の絶縁されたステレオミニジャックを接続します。

Fig.13 ボリュームとステレオミニジャックの配線

ボリュームは音質に影響します。アルプス製品が定番です。

あぼ電機で販売しているボリュームはシャフトが短いので切断する必要がなく、便利です。

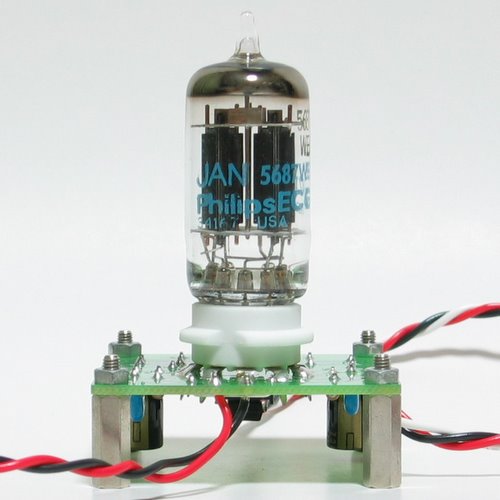

真空管の取り付け

真空管とオペアンプを取り付ければ電気回路は完成です。

真空管の脚が曲がっていたらラジオペンチなどで真っ直ぐにして下さい。

無理やりゴリゴリ挿し込むと接触不良の原因になることもあります。

真空管の脚を鉛筆の芯で擦ると接触不良を防げます。

ACアダプタを接続して、ヒーターがオレンジ色になるまで待ちます。

音源やヘッドホンを接続する前に、真空管のプレート(P)とグリッド(G)、音声出力(Lout, Rout)の電圧をテスターで測定してください。

真空管のプレートにはP、グリッドにはGとシルク印刷されています。ここにテスターの赤いプローブを接触させてください。

テスターの黒いプローブは基板上のGNDに接触させてください。

プレート電圧は5〜8V程度になります。

グリッド電圧は-0.2〜-0.5V程度になります。

(真空管の個体差があるのでプレート電圧とグリッド電圧はばらつきます。)

ボリュームを最小(一番左に回す)にして音声出力の電圧を測定してください。

音声出力の電圧は1mV以下になります。

Fig.14 真空管の取り付け

プレート電圧、グリッド電圧、音声出力の電圧が確認できたら音声入力にiPodなどの音源を接続してください。

ボリュームが最小であることを確認してから音声出力に壊れてもよいイヤホン、ヘッドホン(100均などで調達してください。)を接続してください。

徐々に音量を上げ正常に音声出力されることを確認してください。

注意:音声出力から異常な電圧が出力されるとヘッドホンのドライバーを損傷する可能性もあります。

高級なヘッドホンを接続する前に必ずジャンク・イヤホン、ヘッドホンで動作確認してください。

注意:真空管5687は発熱量が多いので、通電中は絶対に触れないでください。

(2011-11-13 編集)

改造の手引き 1

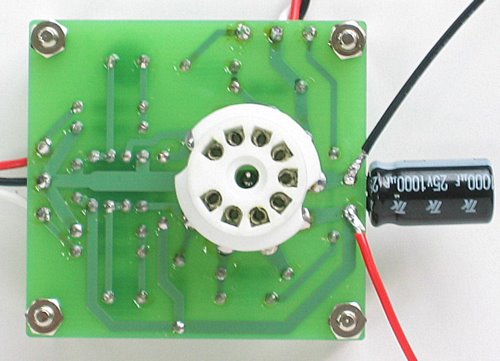

電源入力部に電解コンデンサを取り付けると電源電圧が安定し音質が向上します。

特に低音が強くなる傾向があります。

これは電子工作のマナーなのですが、TIC-4では基板サイズをできるだけ小さくするためにパターンを省略してしまいました。

耐圧16V以上、容量100〜1000uFの電解コンデンサを基板上のCN1または、DCインレットに半田付けしてください。

安価な一般用でもマザーボード用の低ESR品でもOS-CONでもかまいません。

今回はCN1に電解コンデンサを取り付けて、その脚に電線を半田付けしました。

電解コンデンサを立てるとケースに干渉するので横に寝かしてあります。

注意:このコンデンサの容量を大きくし過ぎるとACアダプタの過電流保護回路が働くことがあります。

Fig.15 電解コンデンサの取り付け

Table 3 電解コンデンサ

| 部品番号 |

品名 |

数量 |

価格 |

販売店など |

| |

電解コンデンサ 東信工業 25V, 1000μF |

1個 |

\50 |

千石電商 |

ケースの加工

実用的で安価なケースであるタカチ YM-100を加工しました。

穴の直径はそこに通す物より0.3〜0.5mm程度大きくして下さい。

例えば、M3ネジの穴はΦ3.3程度にします。

普通のドリルで開けられる穴は通常Φ10までです。

真空管用の穴などΦ10より大きい穴は、テーパー リーマー、ステップドリル、

ホールソー、シャーシパンチなどを利用して開けます。

穴を開けたときにできるバリは一回り大きいドリルを手に持って

グリグリやるときれいに取れます。

直径Φ8以上の穴ならバリ取りという専用工具を使うと便利です。

TIC-4では音声出力のステレオミニジャックでケースにアースするので、

ステレオミニジャックの金属部分と接触するところはアルマイト処理を

ヤスリで削って電気的に接触できるようにします。

Fig.16 ケースの加工

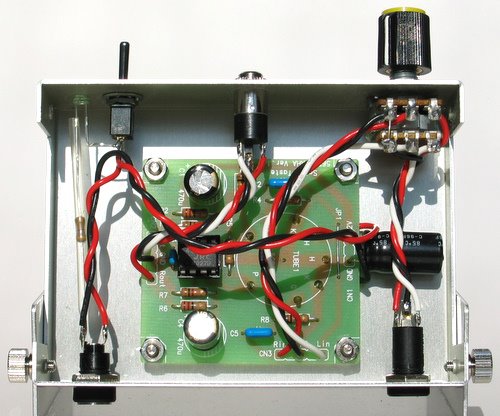

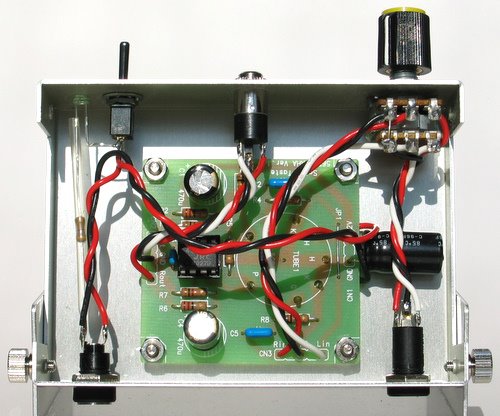

基板をケースに組み込む

ケース内の配線はできるだけ短くなるように気をつけてください。

実はこれが基板上の半田付けより難しいですけど、最後の頑張りどころです。

LEDのカソード(マイナス側、切り欠きのある方)は、抵抗を介してDCジャックのマイナス側に半田付けしました。

アノード(プラス側)は、トグルスイッチの基板側と半田付けしました。

Fig.17 ケースの内部

DCジャックと音声入力はケースの背面に配置しました。

DCジャック〜トグルスイッチと音声入力〜ボリュームの配線が短くなるように配慮しました。

Fig.18 ケースの背面

右利きならボリュームがケースの右端にあると操作しやすいです。

Fig.19 ケースの前面

ボリューム ノブをアルミ製のものに交換すればもっと高級感が出るかもしれませんね。

Table 4 ネジ

| 部品番号 |

品名 |

数量 |

価格 |

販売店など |

| |

ローレットスクリュー M3×5 |

4個 |

|

ストアミズタニ |

ストアミズタニさんでは、ローレットスクリュー M3×5は店頭に並んでいませんので、

お店の方に声をかけて在庫を出してもらってください。

(2010-11-28 編集)

改造の手引き 2

真空管5687にも類似球が存在します。TIC-4の基板でも少しの改造で使用できる可能性があります。

Table 5 真空管5687と類似管の主な仕様

| 真空管 |

電圧増幅率 μ |

ヒーター |

プレート抵抗 [kΩ] |

| 電圧 [V] |

電流 [A] |

| 5687 |

17 |

12.6 |

0.45 |

100 |

| 6900 |

18.5 |

12.6 |

0.5 |

未確認 |

| 7044 |

21 |

12.6 |

0.45 |

未確認 |

| 7119(E182CC) |

24 |

12.6 |

0.32 |

100 |

7119はTIC-4で動作確認済みです。

プレート抵抗が100kΩだとプレート電圧が5.4Vと少し低めになりますが、それでも実用上あまり問題はないようです。

6900と7044は動作未確認です。悪しからず。

(2010-10-10 編集)