0007. 「国際化」の是非

戻る

2023年12月17日掲載、2025年5月31日更新

現代は「グローバル化」社会と呼ばれて久しい。これは良いとか悪いとかいう問題ではなく、事実である。その趨勢にともなって、様々な物が「体系的に統一される」ということが行われてきた。

その大きな例が、国際単位系(略称SI、[仏]Le Système International d'Unités)と言える。各国・各地域でばらばらに定義・運用されてきた計量単位を、世界中で統一しようという仕組みである。

計量単位は人間の生活には必要不可欠なもので、長さ、重さ(正確には質量)、面積など、あらゆる物理量に対応してその基準として生み出された物である。我が国では、例えば長さの単位の尺、質量の単位の貫、面積の単位の坪などが用いられてきた。しかし、時代の変遷とともに、国家間・地域間での取引が盛んになってくると、その都度、単位の「換算」という作業がともない、大きな障害となってきた。そこで、「世界共通の普遍的な単位体系」として、革命時代のフランスに端を発するメートル法を起源として誕生し、現在に至るまで改変が行われてきている。これは大変合理的で、人類の生活に甚大な貢献を果たしていると言って良いと言える。「国際化」が成功した例と言っても良い。

しかし、これはあくまで、それを支持する正当な理由があって初めて支持されるべきである。

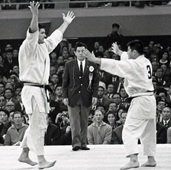

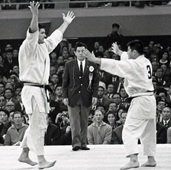

私が違和感を覚えるのは、柔道競技の「カラー柔道着化」、「無差別級の廃止」である。カラー柔道着については百歩譲れても、無差別級を廃止するというのは、私には「暴挙」に映る。

+

柔道は、明治時代に嘉納治五郎が柔術を発展させて生み出された物であるが、その前身の柔術は、戦場で武器を失った後に敵に遭遇したときに、素手で相手を制する技として編み出された物を起源とする、と言われる。

それを想定すれば、戦場で敵味方が出会ったときに、いちいち体重別に分けるか?

格闘技・護身術としての実践的側面から見て、相手が自分と同程度の体格であるという保証はない。「目の前にいる相手を制する」ことが大事なのであって、「体重差がある場合は戦ってはならない」などと誰も言ってくれない。

柔道に限らず、空手・相撲など、日本の格闘技は、体重無差別で戦うのが基本であり、その方が実用的であり、格闘技本来の姿であると言える。さらに柔道には、「柔よく剛を制す」、「小よく大を制す」という言葉があり、それが醍醐味であるとも言える。

また、「重い方が強い」とは限らない。小説「姿三四郎」では、主人公の三四郎が、大きな力士を得意の山嵐で投げて川に放り込む場面が存在する。打撃系異種格闘技戦のK-1(ケーワン)では、かつて2004年に、ガオグライ・ゲーンノラシン選手が、体重差53kgを跳ね返してマイティー・モー選手をノックアウトした。また、柔道の全日本選手権大会では、1990年に古賀稔彦選手が並み居る重量級の選手を退けて決勝戦に勝ち上がり、小川直也選手と7分余の激闘を繰り広げた。1967年と1969年の大会では、体重約80kgの岡野功選手が体重無差別で優勝を果たした。さらに言えば、柔道創始者の嘉納治五郎、「空気投げ」の三船久蔵などは、いずれも小柄な体格で技を極めた。

+

「無差別級を廃止する」というのは、柔道を柔道でなくすようなものとも言える。

例えば、サッカーを、手を使えるようにルールを変えるだろうか。野球からホームランをなくすだろうか、変化球を反則にするだろうか。ある一部の場での多数決で、その競技が本来持つ意味を無視して「世界の流れだから」と元のルールを変えてしまうのは、おかしいと思う。まるで現在の、世界中で起こっている紛争に対して役立たずの、国連の安全保障理事会と同じだ。

「体重別に分けて戦う」というのは、ボクシングやレスリング・重量挙げのような、西洋で発祥した一部の競技のやり方であり、他の多くのスポーツ競技、例えばサッカーでも野球でも、陸上競技でも水泳でも、体重無差別で戦うのが普通である。柔道から無差別級をなくすのならば、同じ理由で、他のスポーツ競技も体重別に分けて、「公平性」を保てばよいではないか。私に言わせれば、自己満足の無意味な「公平性」だ。また、体重だけが、競技の優位性を支配する要素なのか、しっかり検証されたのか。私は柔道を経験してきたが、体重もそうだが、柔道の立ち技においては、痩せていても身長の高い選手に奥襟(おくえり)をつかまれて引き付けられると、身長の低い選手は身動きが取れず非常に不利になる。「身長が無差別で体重だけで分ける」という現在のルールも、「公平」とは言えない。素人の浅はかな推測による措置ではないか。何と馬鹿げたことか、と思う。

もう一つ、柔道経験者としての話をすれば、柔道弱小校で過ごし、個人としてのレベルもそう高くなかった私は、恥ずかしながら体重別の試合というものに、今までの人生で一度も出たことがない。今でこそ、オリンピックで団体戦に体重制が導入されるようになったが、基本、団体戦は体重無差別だし、個人戦も、一部の公式戦を除いた大半の試合や、私が毎月通い詰めた昇段試合なども無差別で、自分の倍くらいの体重のある相撲取りのような巨漢と戦ったこともざらで、投げて勝ったこともあれば、抑え込んだり絞めたりして一本勝ちしたこともある。ましてや練習で体重別に分けるはずもなく無差別、それが私にとっては当たり前だ。「体重別に分けるのは怪我を避けるため」などとも言われるが、そもそも柔道をするのに、もっと言えば、スポーツというものにおいて、怪我を恐れるのなら、初めからスポーツをすべきではない。体重別に分けようが怪我をするときはするし、実体験を積むことで、怪我の予防法・対処法も自然と身についていく。自分で体験せずに、見ているだけで頭の中で考えて出た意見としか思えない。私の経験してきた柔道の実世界からかけ離れたのが、現在のオリンピック柔道の姿なのである。見ていてまったくつまらない。昭和63年(西暦1988年)の全日本選手権大会で、中量級の大迫明伸(おおさこ・あきのぶ)選手が、重量級で長身の小川直也選手を得意の背負い投げで大きく宙に浮かせて優勢勝ちをおさめた勝負のような、ハラハラドキドキの緊張感にあふれ、手に汗握るような魅力が無差別級の試合にはあり、そのような中で前人未到の大会9連覇を果たした山下泰裕選手の強さや、それに3年連続決勝戦で挑み続けて叶わなかった斉藤仁選手との名勝負なども生まれたのである。他競技の話で恐縮だが、体重別の試合で連勝記録を作ったレスリングの吉田沙保里選手が「霊長類女子最強」と言われるのが、私には理解できない。

私には、何でもかんでも西洋文化のやるように変える、というのは、明治時代の鹿鳴館の舞踏会を連想させてしまう。小説「姿三四郎」では、主人公の三四郎は、

「日本は月足らずの赤ん坊のような気がします。」

と語り、その愚かさを嘆く場面がある。

+++++

「国際化」の美名の元に、実は「国際化」ではなく、「西洋化」に陥っていないか。一神教であるユダヤ教・キリスト教を精神的支柱に持つ西洋社会の精神が世界を席巻している。どこが「多様性尊重」なのか。日本は多神教の社会である。日本はもっと、自らの文化・精神性に自信を持って良いと思う。

戻る

Copyright(C) 2017 KONISHI, Shoichiro. All rights reserved.