東昌寺 (和田織部墓所・碑)

東昌寺には、戊辰戦争時に仙台藩の執政として活躍した和田織部為泰の墓所と碑がある。

為泰は戊辰戦争の時執政として活躍したが、藩論が恭順となり、仙台藩降伏後、保守派により、明治2年4月14日、玉虫左太夫や若生文十郎等と共に切腹を命じられた。享年38歳。

辞世の歌は、「君の為荷ふ命は惜しまねと こゝろにかゝる國の行末」

所在地 : 宮城県仙台市青葉区北山1丁目14-1

龍雲院 (細谷十太夫墓所、林子平墓所)

龍雲院には、からす組を率いた仙台藩士・細谷十太夫と、「寛政の三奇人」の一人である林子平の墓所がある。

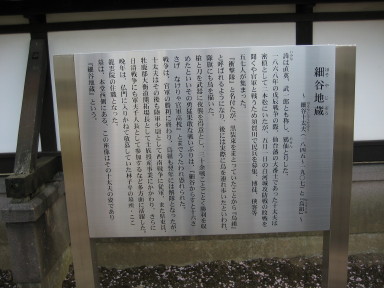

上記の写真は、「細谷地蔵」と案内板。

細谷十太夫(一八四五 〜 一九○七)と『烏組』 (案内板より)

諱は直英、武一郎とも称し、鴉仙(あせん)と号した。

1868年の戊辰戦争の際、仙台藩の大番士であった十太夫は密偵として二本松にいたが、5月1日の白河城攻防戦の敗戦を聞くや官軍とたたかうため須賀川で民兵を募集、博徒、侠客等57人が集まった。

『衝撃隊』と名付たが、黒装束をまとっていたことから『烏組』と呼ばれるようになり、後には実際に烏を連れ歩いたといわれ、隊旗にも烏を描いた。

槍と刀を武器に夜襲を得意とし、三十余戦ことごとく勝利を収めたといいその勇猛果敢な戦いぶりは『細谷からすと十六ささげ なけりゃ官軍高枕』とまでうたわれ恐れられた。

戦争は、官軍の勝利に終わり、烏組も翌年には解隊となったが、十太夫はその後も陸軍少尉として西南戦争に従軍、また県吏員、牡鹿軍大衛道開拓場長として士族授産事業にかかわり、さらに日清戦争にも軍夫千人長として参加するなど多方面にわたって活躍した。

晩年は、仏門に入りかねて敬慕していた林子平の墓所・ここ龍雲院の住職となった。

墓は、本堂西側にある、この座像はその十太夫の姿であり『細谷地蔵』という。

林子平は、元文3年6月21日生まれ。諱は友直。のちに六無齋主人と号す。高山彦九郎・蒲生君平と共に、「寛政の三奇人」と称された。

姉が仙台藩主の側室となった縁から、兄と共に仙台藩の禄を受けたが、 経済政策や教育改革に関する進言が受け容れられなかった為、禄を返上。仙台を出て、長崎や江戸で学ぶ。主な著書は、『海国兵談』、『三国通覧図説』など。大槻玄沢等と交友があった。

寛政の改革が始まると、幕府に危険人物として目を付けられ、『海国兵談』と『三国通覧図説』は発禁処分とされた。その後、仙台に帰郷させられて禁固刑に処され、寛政5年6月21日死去。

所在地 : 宮城県仙台市青葉区子平町19-5