長興寺

長岡市稽古町にある長興寺は、長岡藩の門閥家老・稲垣家と山本家の菩提寺です。

(写真左) 山本家の墓所にある、山本帯刀義路の墓と、山本五十六の墓。

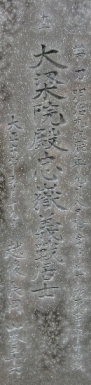

(写真右) 山本家代々の当主の戒名が刻まれた碑。

山本帯刀義路 (やまもと たてわき よしみち)

弘化2年(1845年)3月7日、長岡藩士・安田氏の家に生まれる。幼名は堅三郎。雅号は竹塘(ちくとう)。

父は安田渡(多膳)と称し、家禄320石。8歳の時、君命にて重臣・山本勘右衛門の養嗣子となり、名を佐伝治と改める。妻は千代(山本氏出身)、玉路(たまじ)・初路(はつじ)の二女をもうけた。

9歳にして神童と呼ばれ、長ずるに及んで武芸・軍学を学び、大いに会得。山本家は稲垣家と共に門閥家老の上席にあり、将軍御目見えの資格を有する牧野家重臣であり、部屋住みの間は新知500石を賜り、側用人となり、後に家老見習いを命ぜられたが、慶応3年3月、養父勘右衛門が没し、家督を相続。山本帯刀と称し、知行1300石を受け継ぎ、家老職に就いた。

戊辰の年、閏4月25日、大隊長を命ぜられ、摂田屋の本陣(光福寺)にて河井継之助らと共に防戦態勢を整える。5月19日の長岡落城後は敗兵を集めて殿(しんがり)を務め、栃尾に退いた。加茂に本営を置き、今町の戦いでは本道の隊将となり(間道は河井)、転戦。7月24日、河井と共に藩兵を鼓舞して八丁沖を潜行、長岡城奪還を果たす。29日、再び長岡城が陥落するも、残兵を率いて八十里越に向かい、ここでも殿(しんがり)を務めた。

会津でも各地に転戦、会津藩の佐川官兵衛らと呼応して奮闘したが、明治元年9月8日朝、濃霧の中で敵味方を誤認して西軍に包囲され、宇都宮藩兵によって捕われの身となった。その人物を惜しみ、敵は降伏を勧めたが、帯刀は「降伏の如きは主命にあらざるなり」と拒否。寒風にさらされ一夜を過ごした翌日、斬首された。享年24歳。

山本家は河井家とともに家名断絶となったが、明治16年、特典をもって両家は再興を許され、山本家は帯刀の長女・玉路が相続した。

【追記・渡辺豹吉(わたなべ ひょうきち)のこと】

渡辺家は長岡藩家老・山本家の家臣で、豹吉は主人である山本帯刀について戊辰戦争に従軍。慶応4年9月8日、会津若松郊外の飯寺の戦いで宇都宮藩兵・黒羽藩兵と戦ったが、長岡藩兵は濃霧の中で敵味方を誤認、同士討ちを避けるため自ら武器を捨て、敵に投降した。斬首と決まった帯刀に豹吉はその世話を懇願、冷たい夜風の吹きつける中で両手を縛られた豹吉は毛布を口で加え、帯刀の身にかけたと伝えられている。翌日斬首された帯刀の亡骸を土中に埋め、家臣としての忠節を果たした後、豹吉は藩への忠義を尽くすため、敵兵に斬首を申し出、宇都宮藩兵に首を斬られた。享年27歳。

豹吉の弟・渡辺廉吉は、戊辰時14歳。維新後、ドイツ語を学んで外務省に入り、オーストリア公使館に勤務の傍ら、ウィーン大学で法律・政治学を学んだ。のちに、大日本帝国憲法の制定に尽力している。

山本五十六 (やまもと いそろく)

明治17年(1884年)4月4日、旧長岡藩士・高野貞吉(「戊辰戦争ノ記」の著者)六男として生まれる。五十六の名は、当時の父の年齢が56歳だったことから付けられた。長岡中学校卒業時、「俺は薩摩の海軍をつぶすために海軍兵学校に入学する」と述べたという。明治37年(1904年)、海軍兵学校を卒業。席次は7番。

大正4年(1915年)、牧野忠篤(まきの ただあつ)子爵の口添えで山本家を相続。山本五十六を名乗る。大正5年に海軍大学校を卒業、3年後の大正8年にはアメリカに駐在、ハーバード大学に留学。

海軍では、昭和14年(1939年)に聯合艦隊司令長官(兼第一艦隊司令長官)に就任したが、日独伊三国軍事同盟には最後まで反対で、航空機が主力となる時代が到来するのを予期し、戦艦・大和の建造にも反対、アメリカ駐在経験から国力の差を実感していたと見られ、日米開戦にも最後まで反対であったという。

太平洋戦争開戦後は航空機に力を入れ、大いにアメリカを苦しめたが、昭和18年(1943年)4月18日、前線偵察に訪れていたブーゲンビル島上空でアメリカ軍の戦闘機に乗機を撃墜され、戦死した。彼の死は1ヶ月以上も秘匿され、5月21日になってから大本営発表で公にされた。6月5日、日比谷公園で国葬が執り行われた。

山本帯刀義路の墓と、帯刀の戒名 「大梁院殿忠嶽義戦居士」。

藩校・崇徳館寮長、酒井貞蔵の墓。

酒井貞蔵は元は恭順派であり、河井継之助ら主戦派と対立していました。「斬姦状」を起草して同志の連判を求め、継之助を斬ることを真剣に考えたこともあったようです。しかし、藩論は主戦となり、貞蔵も藩公の方針に背くことはできず、一兵士として潔く戦地に赴き、7月29日、片田にて戦死を遂げました(25日、古志十日町村との説もあり)。享年40歳。「晦堂」は号。